地下水の動きから見えてくる自然と科学のつながり

2025年11月11日(火)、2025年度第5回目となる連続講座を開催しました。

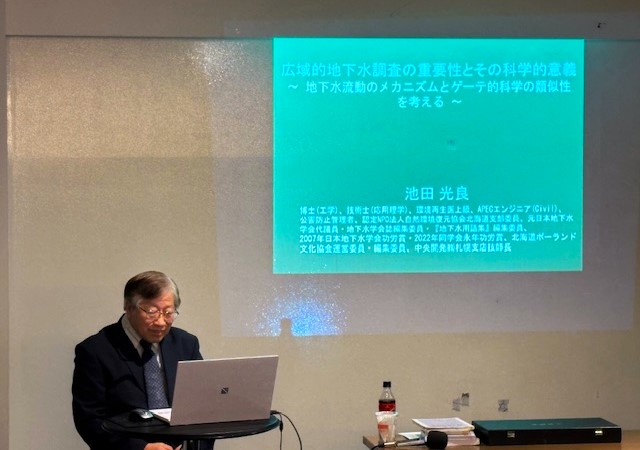

今回の講師は、池田光良さん。

(博士(工学)、技術士(応用理学)、APECエンジニア(Civil)、地下水技術者、自然環境復元協会北海道支部委員)

「広域的地下水調査の重要性とその科学的意義〜地下水流動のメカニズムとゲーテ的科学の類似性を考える〜」との演題でお話しいただきました。

地下水流動の科学と防災・環境保全への貢献

池田さんは、地下水の動きを理解するには広域的な視点が必要であり、同位体水文学やシミュレーション技術の活用により、十勝平野や支笏湖〜美々川間などの地下水流動機構が初めて明らかになったと説明されました。

こうした知見は、地下水資源の管理や汚染防止に役立てられているそうです。

また、地下水の正の働きとして、温泉や酒・清涼飲料水の原料となる良質な水の提供など、人間に恩恵をもたらしている点を紹介されました。

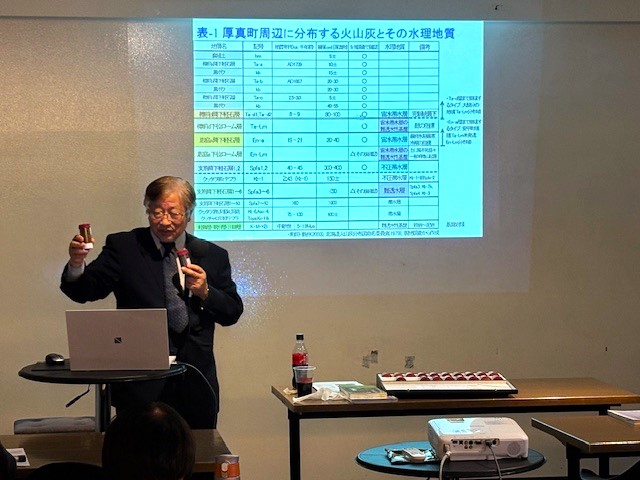

一方で、負の側面としては、地下水が火山灰層に一時的に滞留して宙水を生じさせ、2018年の北海道胆振東部地震の斜面崩壊の一因となったことなどが挙げられました。

これらを通じて、防災の観点からも地下水流動メカニズムの理解が不可欠であると強調されました。

科学と哲学が交差する視点

さらに湿原開発において地下水流動を無視すると植物や動物に深刻な影響を与えることに言及。

これは自然を単に資源として扱う近代科学への警鐘でもあり、「自然と人間の調和」を説いたゲーテやレイチェル・カーソンの思想を引きながら、広域的・長期的視点の必要性を語られました。

講演を聞いた参加者の多くが、私たちの足元にある地下水という目に見えない自然のはたらきに、新たな驚きと理解を得た時間となりました。

講演資料のご案内

講師作成のカラー資料(全18頁)をご希望の方には、1部50円でお分けしております。

ご希望の方は、三上までお問い合わせください。

次回講座のご案内

次回の連続講座は12月9日開催です。

「新渡戸稲造の愛誦した古歌を味わうII〜『世渡りの道』に引用される有名な古歌の数々を出典を明らかにしながらその意味を味わう〜」とのテーマで連続講座を実施します。

講師は村口 康博さん(北海学園大学豊平会常任幹事、本会活動委員)。

お楽しみに!

- 場所: 愛生舘サロン(札幌市中央区南1 条西5 丁目8 番地 愛生舘ビル6階)

- 時間: 13 時半〜15 時半(開場13 時)

- 費用:一般 1,000円 道民カレッジ生・学生・高校生 500 円

☆詳細はこちら→https://nitobe-enyu.org/2025_renzoku_kouza/

※本講座は「さっぽろ10区」にも掲載予定です。

ご友人をお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

※次々回は2026年1月13日(火)」13時30分より「クエーカーの元祖ジョージ・フォックスの宗教哲学〜 ソクラテス、イエス、ブッダ、道元に照らして〜味を味わう〜」とのテーマで三上 章さん(元東洋英和女学院大学教授、元北星学園大学チャプレン)にお話しいただきます。

こちらもどうぞ!

コメントを残す